-

Titolo

-

La Divina Commedia

-

Titolo originale

-

ダンテ神曲, Dante Shinkyoku

-

Data

-

1994-09-19/1995-10-19

-

Sinossi e Riferimenti Danteschi

-

La Divina Commedia è un manga di Gō Nagai e trae ispirazione dall’omonimo poema di Dante Alighieri. L’opera è stata originariamente pubblicata in tre volumi tra il 1994 e il 1995 da Kōdansha.

Gō Nagai si è da sempre definito un grande estimatore delle visioni dantesche e del modo in cui queste sono state filtrate attraverso le illustrazioni ottocentesche di Gustave Doré. Tale interesse, risalente alla sua giovinezza, ha informato buona parte della sua produzione artistica, in cui il demoniaco, l’apocalittico e l’inquietudine metafisica ricorrono con insistenza.

Dopo aver esplorato tematiche affini in serie come Mao Dante e Devilman, con La Divina Commedia Gō Nagai si cimenta in un vero e proprio adattamento del poema dantesco. Si tratta di un lavoro maturo, che testimonia una venerazione profonda per l’ipotesto dantesco ma anche una volontà di reinterpretarlo con il linguaggio visivo e narrativo tipico del manga giapponese. È bene, dunque, sottolineare come quello di Nagai non è un adattamento filologico ma un omaggio appassionato fatto di reverenza e libertà creativa.

La scelta di privilegiare l’aspetto figurativo e sensoriale rende il lavoro meno meditativo e più accessibile. Lontano dall’essere una trasposizione accademica – non mancano, infatti, sviste e reinterpretazioni personali – il manga di Nagai risulta un’interpretazione emotiva che punta a colpire il lettore con la potenza delle immagini e delle suggestioni che queste suggeriscono.

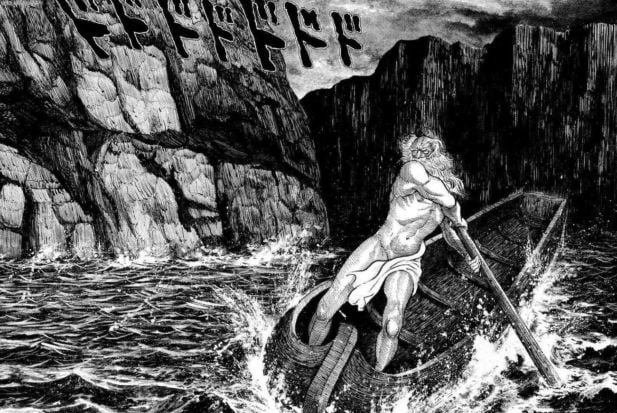

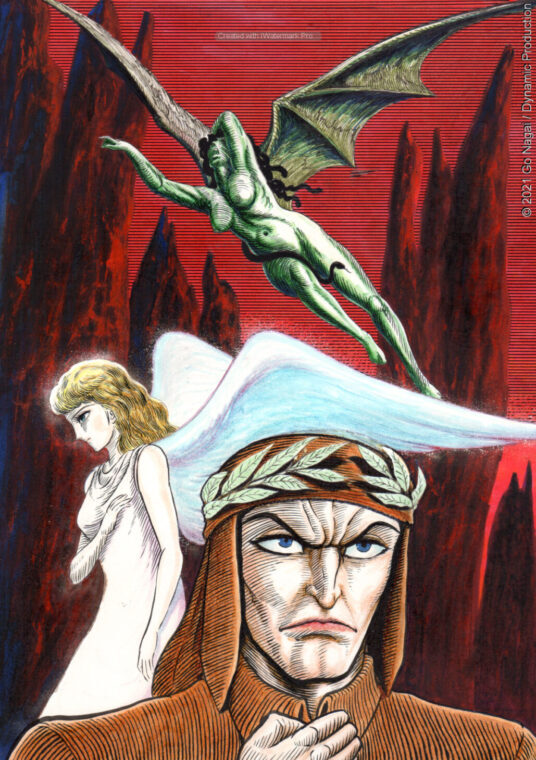

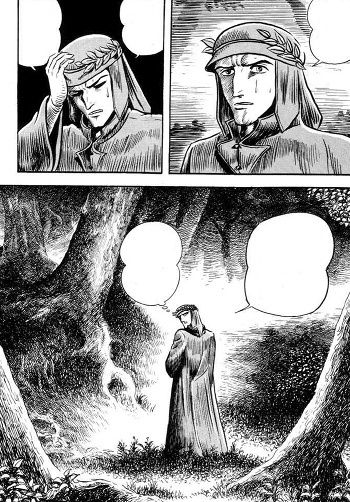

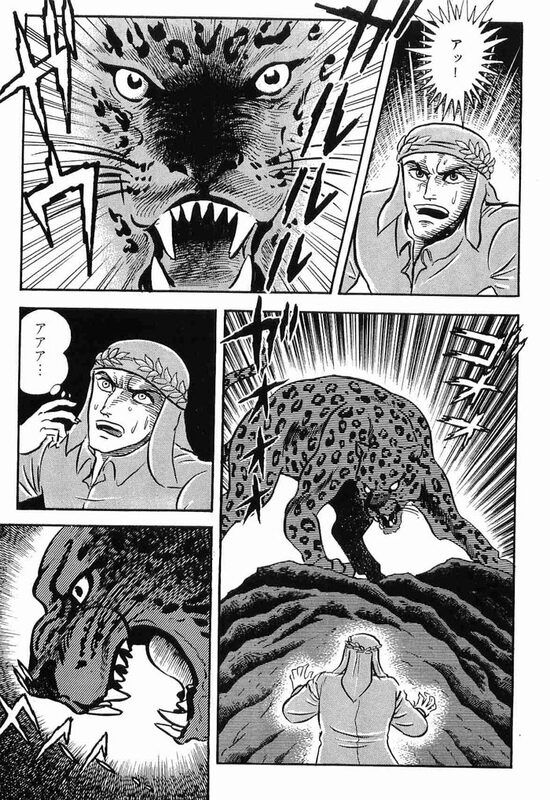

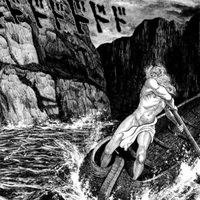

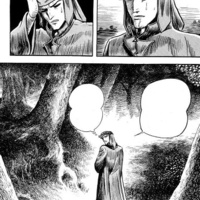

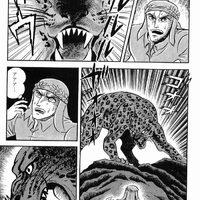

Un primo elemento d’impatto è pertanto lo stile visivo e la costruzione iconografica. Nagai attinge all’immaginario di Gustave Doré e in molte tavole ricalca con fedeltà compositiva le celebri incisioni dell’autore francese, reinterpretandole con il suo tratto forte, dinamico e drammatico. L’Inferno diventa una colata nera di dolore e sofferte visioni, una galleria allucinata di corpi contorti ed eternamente condannati ad atroci supplizi. L’orrore è amplificato da una regia fumettistica che alterna splash page monumentali a dettagli strettissimi, con una narrazione ritmica e incalzante. Accanto a questa adesione figurativa, risalta però anche la cifra tipica di Nagai restituita nei volti stilizzati, nei grandi occhi dei personaggi incontrati, nelle accentuazioni erotiche e in un certo gusto per l’iperbole visiva. In questo senso, il manga vive su due piani: da un lato la fedeltà iconografica al poema, dall’altro la trasfigurazione nel linguaggio espressivo del fumetto nipponico.

Non meno significative sono poi le scelte narrative e le disposizioni drammaturgiche. La riduzione del poema dantesco a tre soli volumi comporta inevitabili compressioni e semplificazioni. L’Inferno, il regno più scenografico e immaginifico, occupa due terzi dell’intera opera e viene scandito in maniera piuttosto puntuale. Il Purgatorio e il Paradiso, invece, appaiono affrettati, più abbozzati che narrati. L’ascesa spirituale perde pathos e il culmine mistico del poema si riduce a una sequenza visivamente rarefatta e meno densa in termini simbolici.

Nel manga, Dante non è un mero spettatore. È un personaggio attivo che riflette, dubita e in alcune sequenze è persino parte di veri scontri fisici. La sua interiorità viene esplorata in modo più diretto e sentimentale. Questa scelta narrativa rende il protagonista maggiormente affine al modello del giovane eroe tipico del manga in cerca non solo di salvezza ma anche di un senso esistenziale e di una propria identità. Beatrice, a sua volta, perde l’aura eterea del poema per acquisire tratti più sensuali e corporei, a tratti quasi carnali, in linea con l’immaginario naganiano.

L’opera si concentra sull’elemento viscerale del viaggio ultraterreno. L’orrore dell’Inferno, la pietas per i dannati, il senso di colpa e la redenzione sono messi in scena in forma tragica e teatrale. Di conseguenza la dimensione allegorica e teologica viene in gran parte sacrificata, così come i riferimenti politici e storici presenti nel poema originale. Ciò che resta è un’epopea oscura e viscerale, in cui la condizione umana è mostrata nel suo abisso a cui fa però seguito anche una certa e imprevedibile speranza di redenzione.

-

Lingua

-

Giapponese