-

Titolo

-

Kappa no Sanpei

-

Titolo originale

-

河童の三平

-

Data

-

1961

-

Sinossi e Riferimenti Danteschi

-

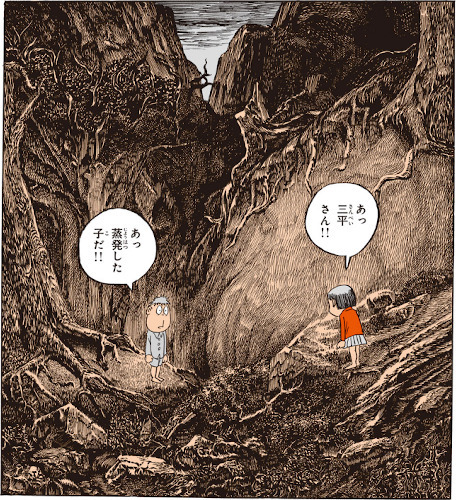

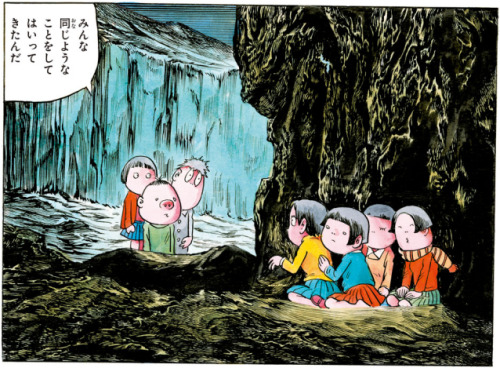

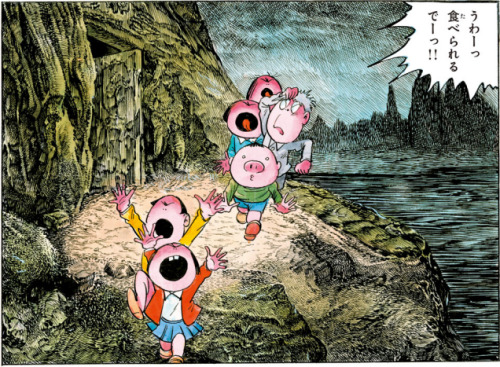

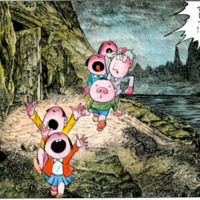

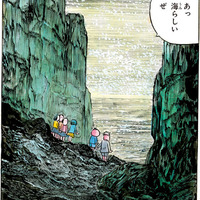

Il manga Kappa no Sanpei di Shigeru Mizuki – inedito in Italia – presenta varie versioni pubblicate su differenti riviste, pur conservando una trama centrale comune: il giovane Sanpei Kawahara, somigliante a un kappa (uno spirito del folklore giapponese), vive con il nonno in un villaggio montano mentre la madre lavora in città. All’improvviso viene scoperto da un gruppo di kappa che lo conducono nel loro mondo, dove le regole consentono l’eccezione della sua permanenza proprio in virtù del suo aspetto. Tornato fra gli umani, Sanpei deve prendersi cura del figlio del capo kappa e allo stesso tempo affrontare la scomparsa del padre e del nonno, in un susseguirsi di avventure tra mondo umano e sovrannaturale.

La serie ha avuto diverse edizioni. A una pubblicazione in rental‐manga tra il 1961 e il 1962 è seguito un rifacimento nel 1966 su Bokura, una versione su Shōnen Sunday dal 1968 al 1969 e un’edizione a colori per riviste scolastiche nel 1993-1994.

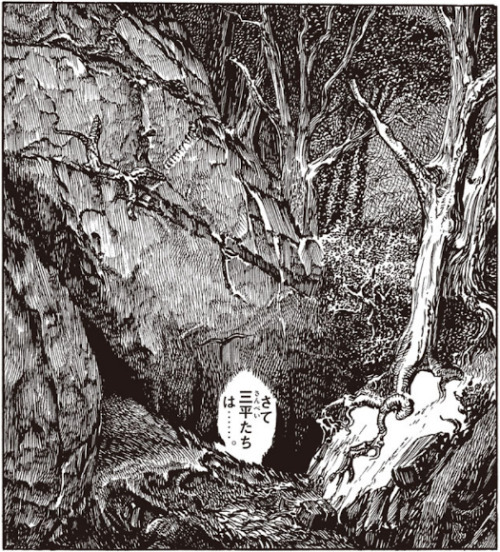

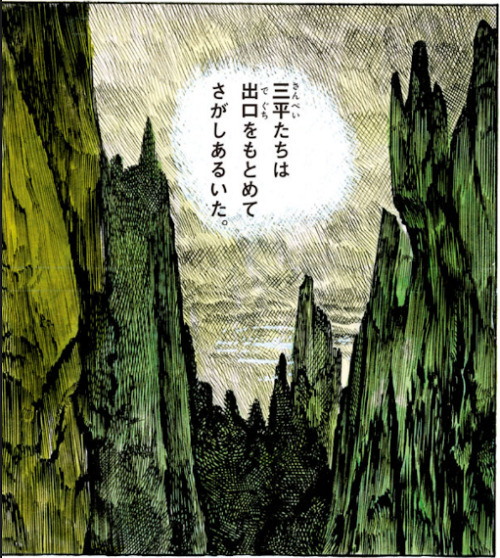

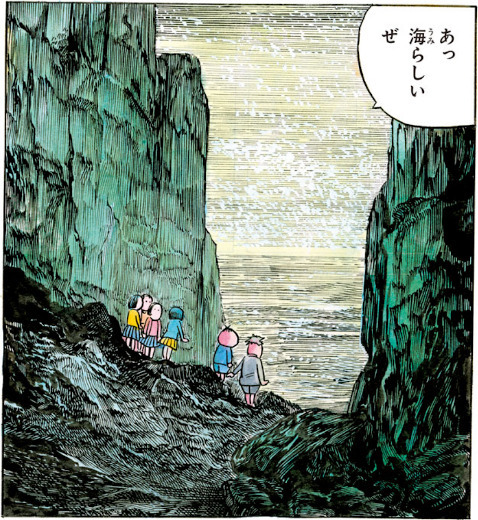

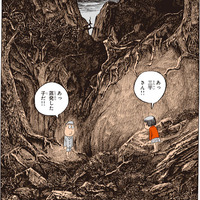

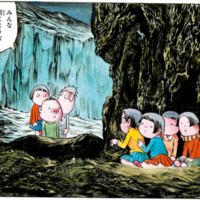

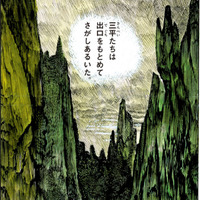

Con la storia Il Dio della morte e lo yokai-volpe, parte integrante della serie, Mizuki realizza una delle più raffinate è oggi poco note riscritture della Commedia dantesca. Nella rilettura del mangaka, il rapporto tra parola e immagine si trasforma in un dialogo dinamico in cui le figure non si limitano a illustrare il testo ma ne ampliano i significati generando una pluralità di interpretazioni e aprendo a nuove possibilità di analisi critica. La storia, molto semplice e lineare, narra l’entrata di Sanpei in un mondo misterioso, dove il giovane ritrova alcune delle sue compagne di classe da poco scomparse, e dei tentativi per ritornare nella realtà degli uomini.

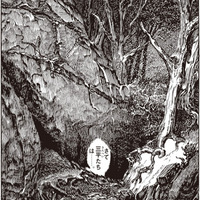

Attraverso questa vicenda, Mizuki costruisce un universo visivo in cui il riferimento dantesco – evidente nella rielaborazione delle incisioni di Gustave Doré di Inf. I, 1-2; 43-44; 132; II, 1; VI, 25-27; IX, 87-89; XVII, 117 e Purg. XIX, 52-54 – si intreccia con la tradizione narrativa giapponese e con la sensibilità contemporanea del manga. Ne nasce un dialogo tra culture e linguaggi: il mondo dantesco si riflette nel paesaggio fantastico e morale di Mizuki, dove l’infanzia, la morte e il soprannaturale diventano strumenti per indagare la condizione umana.

In questo incontro tra Oriente e Occidente, la Commedia viene così rimodulata come esperienza visiva e spirituale, un atto di reinterpretazione che riconosce il debito verso le fonti originarie ma le trasforma, inscrivendole in un nuovo contesto storico, estetico e ideologico – quello del Giappone del dopoguerra e della modernità inquieta tipica del gekiga manga.